Die Verlorene Generation?

Die Verlorene Generation umfasst Künstler des 20. Jahrhunderts, deren Leben und Werk vom Nationalsozialismus geprägt waren. Sie lebten in einem Spannungsfeld zwischen Ausgrenzung und Anpassungsdruck. Wer durch Herkunft, Haltung oder Kunststil nicht ins faschistische Weltbild passte wurde systematisch zensiert, vertrieben oder ermordet. Das von dem Holocaust-Überlebenden Prof. Dr. Heinz R. Böhme gegründete gemeinnützige Museum bewahrt, erforscht und vermittelt die Sichtbarkeit dieser Generation.

Werke & Künstler

Schenkungen

Schenkungen sind ein wertvoller Beitrag zur Erweiterung der Sammlung, des Museums und seiner Ausstellungen. Sie ermöglichen es uns, bisher unbekannte Künstlerinnen und Künstler der Verlorenen Generation wissenschaftlich aufzuarbeiten, ihren Werken einen öffentlichen Platz zu bieten und ihr künstlerisches Erbe für die Zukunft zu bewahren.

Wir danken allen bisherigen Schenkerinnen und Schenkern, die mit ihrer Großzügigkeit das kulturelle Gedächtnis der Künstlerinnen und Künstler der Verlorenen Generation bereichert haben. Wenn auch Sie ein Werk oder einen Nachlass übergeben möchten, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme – und laden Sie ein, mit Ihrer Schenkung Teil dieser wichtigen Aufgabe zu werden.

Leihgaben

Sie planen eine Ausstellung und suchen nach besonderen Werken, die Ihre Schau bereichern? Lassen Sie uns gemeinsam Geschichte sichtbar machen – in Ihrer Ausstellung.

Das Museum Kunst der Verlorenen Generation stellt ausgewählte Werke seiner Sammlung gern als Leihgabe für externe Ausstellungen zur Verfügung. Werke der Sammlung Böhme sind regelmäßig in Ausstellungen anderer Museen und Institutionen zu sehen. Wenn Sie Interesse an einer Leihanfrage haben, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns per E-Mail auf. Wir beraten Sie individuell und unterstützen Ihre Ausstellungsprojekte mit wissenschaftlicher Expertise und kuratorischer Erfahrung.

Angebote

Sie möchten dem Museum ein Kunstwerk zum Kauf anbieten?

Das Museum Kunst der Verlorenen Generation ist kontinuierlich darum bemüht, seine Sammlung zu erweitern und zu vervollständigen. Wenn Sie im Besitz eines Kunstwerks sind, das thematisch oder historisch zu unserem Sammlungsschwerpunkt passt, freuen wir uns sehr über Ihr Angebot. Als gemeinnütziges Museum mit begrenzten finanziellen Mitteln prüfen wir jede Offerte sorgfältig im Rahmen unserer Möglichkeiten. Bitte nutzen Sie für Ihr Angebot unser Online-Formular.

Mehr

Stöbern Sie jetzt durch unseren Onlineshop

-

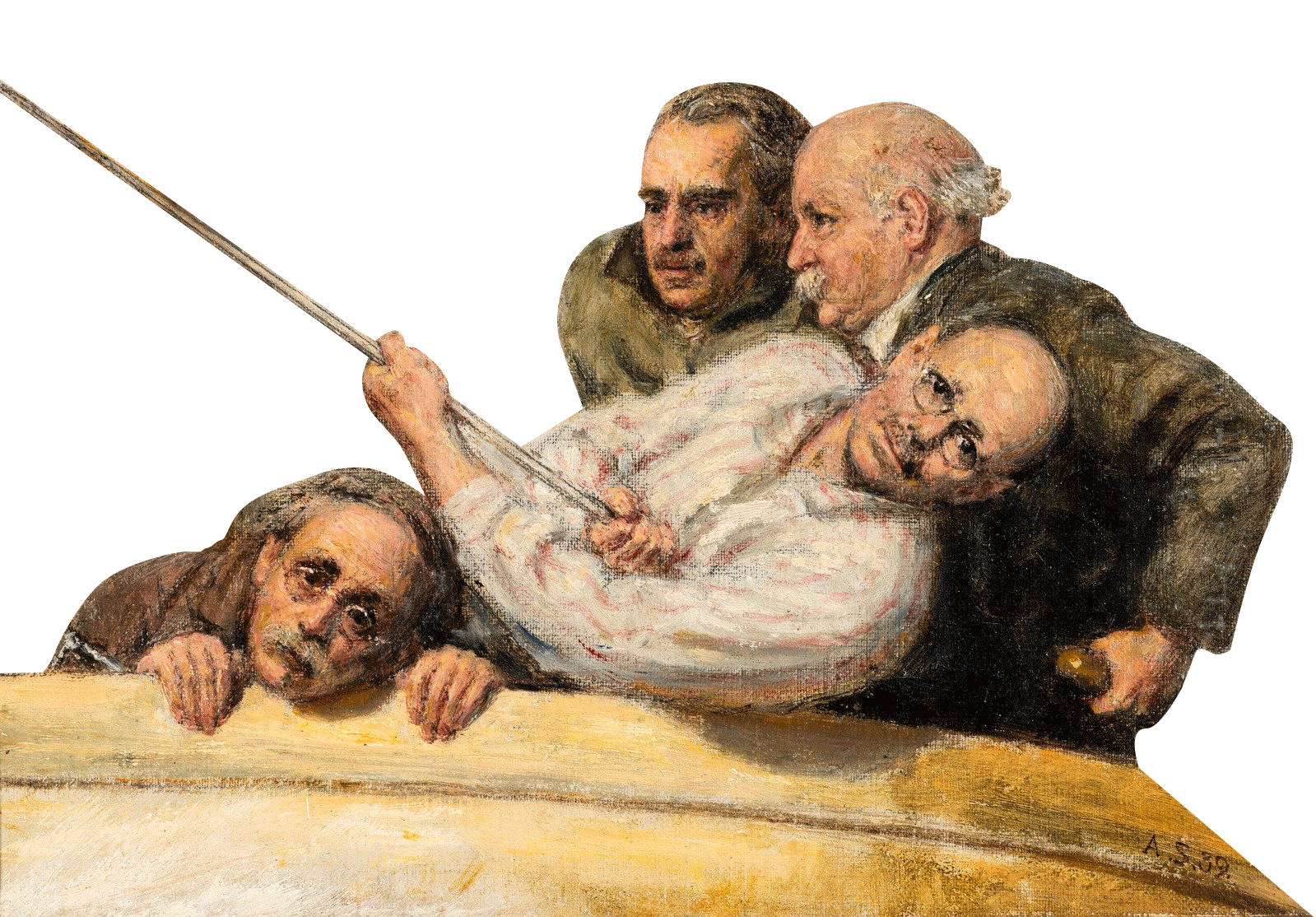

Plakat Klein - Tafelrunde

12,00 €inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

In den Warenkorb -

Lesezeichen: Straßenszene mit Gepäckmann

2,00 €inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

In den Warenkorb -

Postkartenset „Frauenpower”

16,00 €inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

In den Warenkorb -

Plakat Groß - VERBOTEN SCHÖN!

18,00 €inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

In den Warenkorb

Mehr