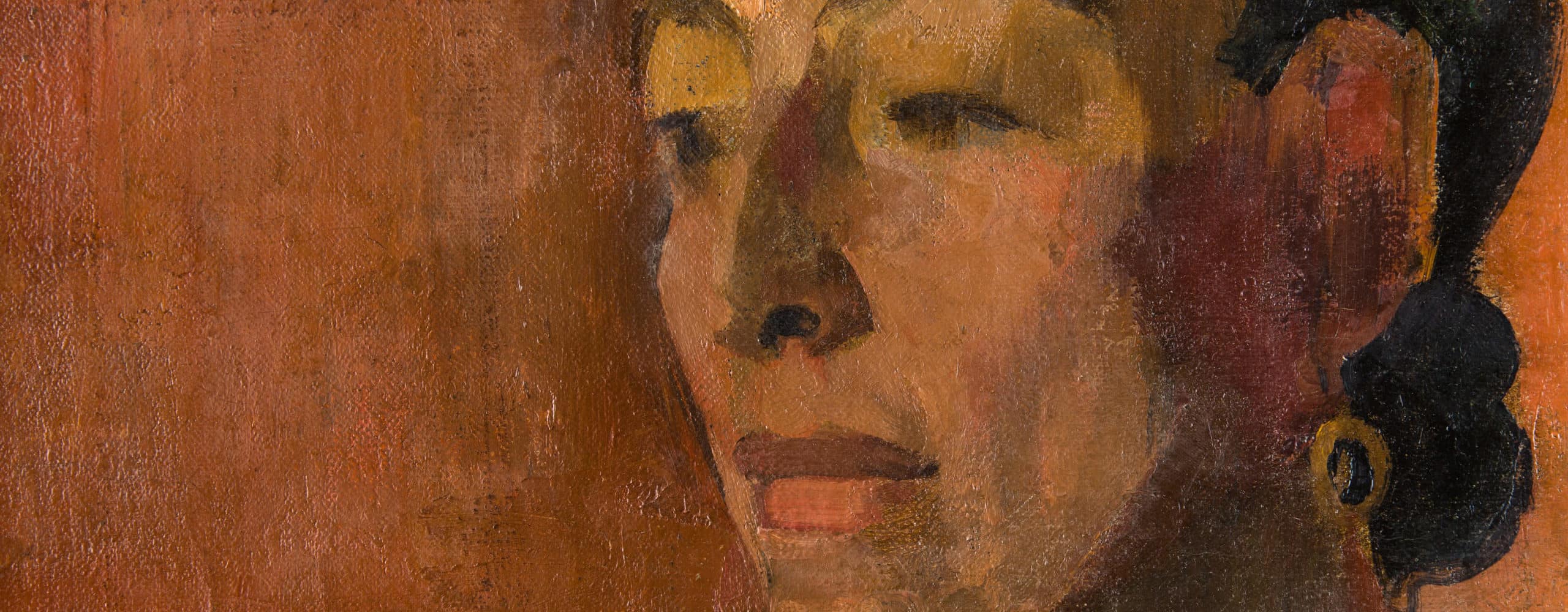

Willy Eisenschitz wird als Sohn einer jüdischen Anwaltsfamilie in Wien geboren. Gegen den Wunsch seiner Familie beginnt er 1911 dort mit dem Studium an der Akademie der bildenden Künste. Angeregt durch die vielfältigen Kunstströmungen in Frankreich geht er 1912 nach Paris und setzt sein Studium an der Académie de la Grande Chaumière bei George Desvallières fort. Er wohnt bei seinem Onkel, dem Kunstsammler Otto Eisenschitz. In Paris lernt er die Malerin Claire Bertrand kennen und heiratet sie im Jahr 1914. Der Versuch, zu Beginn des Ersten Weltkrieges nach Österreich zurückzukehren, scheitert, weil er in Frankreich festgenommen und in einem Lager bei Angers an der Loire interniert wird. Seine Frau Claire folgt ihm freiwillig dorthin. Im Internierungslager werden sein Sohn David und die Tochter Evelyn geboren, die spätere Malerin Evelyn Marc.

Wegen einer Tuberkuloseerkrankung zieht er nach der Entlassung mit seiner Frau und den beiden Kindern in die Schweizer Berge nach Luzern und kehrt 1920 nach Paris zurück. Dort beteiligt er sich 1922 am Salon des Indépendants.

Er wird Mitglied der Societé Nationale des Beaux Arts und nimmt 1928 erstmals an der Ausstellung im Salon d’Automne in Paris teil. Ab 1931 muss er wegen einer Arthritis und seiner Lungenkrankheit längere Zeit auf Ölmalerei verzichten und entdeckt dabei die Aquarellmalerei. Auf der Pariser Weltausstellung 1937 erhält er die Goldmedaille. Obwohl Eisenschitz 1935 französischer Staatsbürger wird, hält er weiterhin an seinen Beziehungen zu Österreich fest. Dennoch leidet er aufgrund seiner jüdischen Herkunft unter Repressalien. Im Jahr 1942 wird sein Wohnsitz beschlagnahmt und 1943 wird die Familie von Freunden im Bergdorf Dieulefit versteckt, wohin sich viele jüdische Künstler zurückgezogen haben. Eisenschitz arbeitet unter dem Pseudonym »Villiers« weiter. Im Jahr 1944 wird sein Sohn David wegen seiner Aktivität in der Résistance durch die Nazis inhaftiert und in das Konzentrationslager Buchenwald deportiert. Eisenschitz kehrt 1945 nach Südfrankreich zurück. In den folgenden Jahren nimmt er an zahlreiche Ausstellungen teil. Nach dem Tod seiner Frau 1969 zieht er wieder nach Paris.

Dieser Text dient als Informationstext und ist urheberrechtlich geschützt.

Er wurde durch die Mitarbeitenden unseres gemeinnützigen Museums erarbeitet.

Bitte übernehmen Sie daher die Informationen nicht ohne Referenz auf das Museum.